近日,国家主席习近平复信青年汉学家,勉励他们当好融通中外文明的使者。

习近平指出,得知你们喜欢中文、热爱中国文化,在促进汉学研究和文明互鉴等方面积极发挥作用,我对此表示赞赏。

习近平强调,汉学源自中国、属于世界,是全人类共同的精神财富。希望你们继续与汉学结伴、和中国同行,加强研究阐释,向世界介绍真实、立体、全面的中国,当好融通中外文明的使者,为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

《人民日报》报道

11月14日至16日,2025世界中文大会在北京举行。应邀参会的51个国家的61名青年汉学家给习近平主席写信,浙江师范大学校友、2011级汉语国际教育、翻译专业硕士杜迪正是给习近平主席写信的61位青年汉学家代表之一。

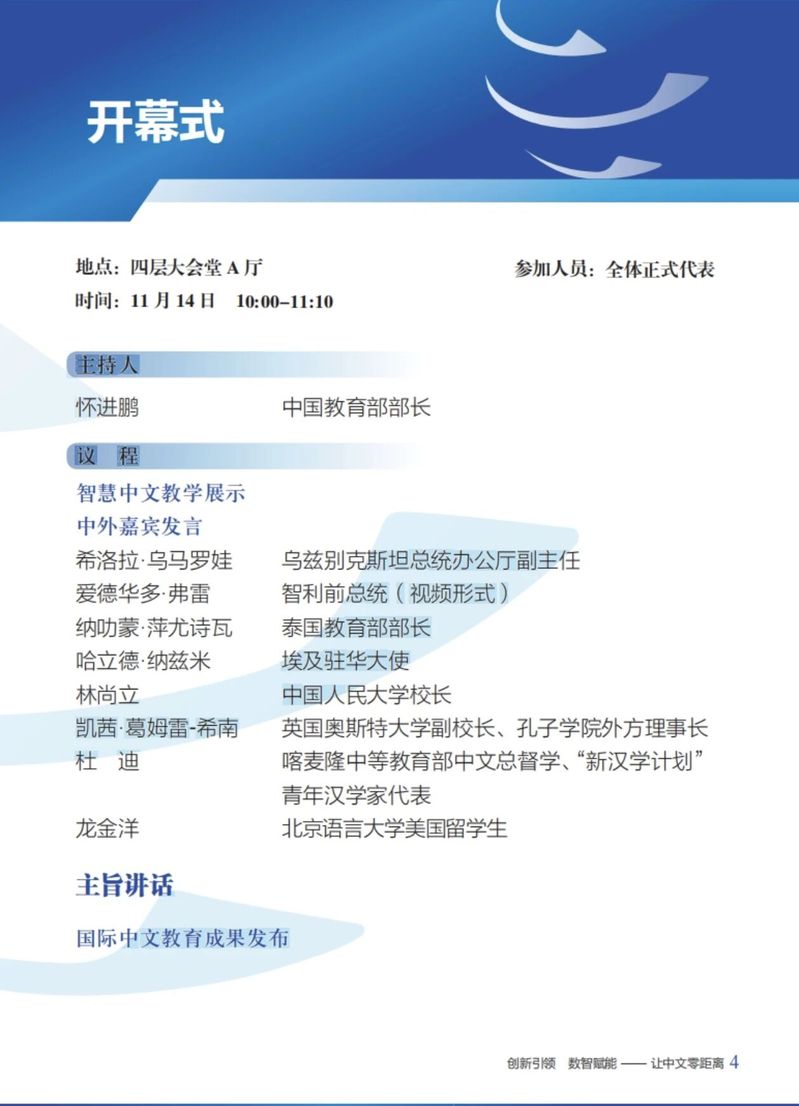

11月14日举办的世界中文大会开幕式上,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席大会并发表主旨讲话,大会由教育部部长怀进鹏主持。杜迪作为唯一青年汉学家代表在开幕式发言。

杜迪从浙师大海外孔子学院,走进浙师大校园,进而走向高层次论坛,代表全球青年汉学家与习近平主席书信交流,这是浙师大数十年来深耕国际中文教育,培养知华友华高素质人才的生动缩影。

而这段中非情缘,始于一场跨越三十年的师生接力。杜迪的导师徐丽华教授,正是1996年学校选派赴喀麦隆的汉语教师。她亲历并见证了非洲中文教育从一颗种子到繁花似锦的全过程。

杜迪在世界中文大会开幕式发言

世界中文大会议程

师生接力,薪火相传

这段中非情缘的序章,可追溯至1995年。那年,受国家教委委托,浙师大与喀麦隆国际关系学院签署协议,共建“喀麦隆汉语培训中心”,这是中国政府设在中西非地区的第一个汉语培训中心。

1996年10月,学校选派首批教师赴喀麦隆开拓中文教学,徐丽华老师便是其中的拓荒者之一,该中心后来在非洲声名远播,被誉为“体现南南合作精神的典范”。

多年后,徐丽华老师的学生杜迪,已从当年的中文学习者成长为喀麦隆的中文教育掌舵人,并站在国际舞台上代表全球青年汉学家发言。这场师生的接力,正是浙师大对非教育事业最动人的注脚。

徐丽华老师在喀麦隆任教的珍贵瞬间,摄于1996年

浙师大协助创办的喀麦隆汉语培训中心

孔院沃土,孕育中文之星

在中西非地区汉语培训中心的成功基础上,浙师大相继在喀麦隆、莫桑比克、坦桑尼亚、南非等地共建了4所孔子学院和1个独立孔子课堂,成为国内与非洲高校合作共建孔子学院最多的高校。其中,喀麦隆雅温得第二大学孔子学院更是培育出杜迪这样的杰出代表,他正是该孔子学院中文本科专业的首届毕业生。

在教育部中外语言交流合作中心与中国国际中文教育基金会的支持下,浙江师大累计选派了数百位中文教师、志愿者,这些平台累计培养了15万余人次汉语学员,构成了庞大的人才沃土。学校也以6次荣获“孔子学院先进中方合作机构”的纪录,成为全国唯一获此殊荣的地方高校。

杜迪获硕士学位时所摄照片

三位一体,锻造精英之路

杜迪的成长轨迹,完美诠释了浙师大“语言进修-学历培养-职后提升”三位一体的培养体系。他从喀麦隆来到金华,在导师徐丽华及众多老师的培养下,在浙师完成汉语国际教育与翻译专业硕士学习,实现了从语言学习到专业精进的跨越,如今已经成为全球为数不多的青年汉学家之一。

如今,学校所有专业向留学生开放,建设了30个本硕博国际化专业,年均招收长短期3000余名留学生,通过第一课堂与第二课堂双轨并进的模式,学生们不仅学习专业知识,更深入浙江发展一线,读懂中国。

与教育部中外语言交流合作中心共建的非洲中文教育实践与研究基地,是全国唯一面向非洲的中文教育基地,承担涉非研修项目居全国前列。此次致信的青年汉学家中,有多位曾在基地研修并合作开展研究项目。

徐丽华、杜迪师生二人合影

桃李满天,共筑中非桥梁

教育的硕果,体现在校友们的卓越贡献上。今日的浙师大非洲校友群星闪耀,成为连接中国与非洲各国的金色纽带。

国家领袖

中非共和国总统福斯坦·图瓦德拉,是商务部资助的浙师大研修班学员,他多次表示“浙师大是我的母校”,在校经历深刻影响了他的从政理念,并已受聘为浙江师范大学名誉教授。

外交使节

索马里驻华大使和丹校友,曾在浙师攻读工商管理学学士学位和汉语国际教育硕士学位,并从事非洲研究工作,后出任索马里总统顾问,现任驻华大使,并荣膺“非洲之友奖”,受聘为浙江师范大学名誉教授。

各界精英

以冈比亚皮埃尔·戈麦斯为代表的40余位校友荣任部长、国会议员,80余位大学校长,在各自领域,尤其是政界,有力推动了中非合作。

文化使者

杜迪作为青年汉学家和喀麦隆中文总督学,已成为在文化教育领域连接中非的杰出代表

从1996年徐丽华老师作为开拓者远赴喀麦隆,到今日她的学生杜迪在全球舞台自信发声,一条清晰的“浙师—非洲”人才链日益坚实,这不仅是制度的成功,更是薪火相传的力量。

未来,浙江师范大学将继续秉持人类命运共同体理念,培育更多友好使者,为共筑中非友谊的“连心桥”贡献更大的浙师力量!

来源:浙师大融媒体中心